Wajah yang Tak Pernah Kembali

Oleh: Diana Key

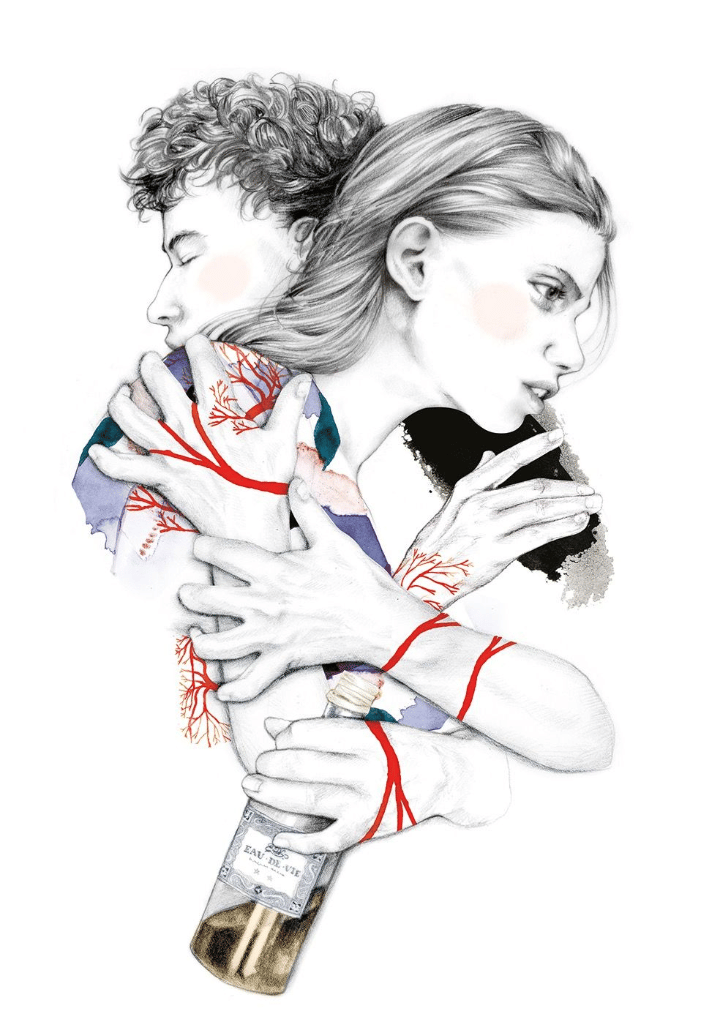

Kenangan melintas di benakmu ketika menatap wajahnya. Cinta bak bunga yang sedang mekar seolah ingin kau tunjukkan pada dunia. Mengelus pipi yang tak lagi mulus, menggenggam erat jemari bengkak karena tulang-tulangnya hampir patah, lalu kau mengecup keningnya. Namun, dia hanya diam. Sementara tatap iba orang-orang di sekitarmu tampak begitu tulus. Bahkan air mata belasungkawa menetes karena merasakan duka.

Bukan. Bukan padamu, tapi iba padanya.

“Aku sangat mencintaimu,” bisikmu.

Perih kembali menyayat hatimu. Tak ingin berpisah dengan orang yang sangat kau cintai. Air mata pun luruh, tepat ketika telapak tangan seorang pria menadah, agar air mata itu tak jatuh membasahi tubuh dia yang kau cinta.

“Hentikan kepalsuanmu, Lex! Aku tak bisa kau tipu, begitu juga orang-orang di sini. Andai di negeri ini tak ada penjara, kau pun sudah kuhabisi!” Berat suara pria itu merobek pendengaranmu. Sangat berbeda nadanya dengan waktu itu, ketika kau jabat tangannya saat mengucap akad nikah.

Kau tahan untuk tak menoleh dan membalas kalimat yang menusuk itu. Tak mau citra dirimu sebagai suami salih–yang hanya ada dalam otakmu, tercoreng. Kau hanya memejam dan semakin menderaskan air mata.

Bukan. Bukan karena topeng sudah terbuka dan ada yang mengenali wajah aslimu. Bukan. Tapi, rasa sesal itu benar-benar menggerogoti jiwamu. Mungkin benar, sakit itu menggigit ketika kau tak akan lagi bisa bersamanya. Saat rindu akan datang, kau hanya bisa menatap fotonya. Memupuk kenangan menjadi hutan rimbun dalam kepala.

*

“Air ini terlalu panas! Bisa melepuh kulitku!” teriakmu tertahan sambil menyiram wajahnya yang seketika memerah, hampir melepuh.

Dia segera merunduk dan meminta maaf karena teledor dan membahayakanmu. Tapi, kau tak peduli jika dia yang merasakan bencana.

Apa susahnya kau tambah sendiri air dingin agar cairan dalam bak plastik itu menjadi pas hangatnya? Malah dia yang sedang menyapu halaman depan kau panggil untuk datang ke kamar mandi. Buang-buang waktu saja! Tanpa memanggilnya, kau bisa berhemat waktu sekitar tiga menit. Tanpa memarahi dan mendengar permintaan maaf disertai tangisnya, kau berhemat waktu lima menit. Praktis, kau terlambat datang ke tempat kerja.

Akibatnya bosmu marah besar karena meeting tertunda. Menunggu hadirmu sebagai pemegang data. Kau hanya diam. Melintas sebuah nama yang akan kau jadikan sasaran kemarahan, penyebab keterlambatan berangkat kerja. Pulang kerja, kau marah lagi padanya.

Entahlah, apa yang membuatmu begitu suka memarahinya. Namun, tampak begitu cinta dan sayang ketika ada orang lain melihat kalian sedang berdua. Bahkan, tembok rumahmu pun setuju menjadi peredam suara ketika kau murka hingga tetangga hampir tak mengetahui semua dukanya.

Sepekan setelah itu, kau pamit ke luar kota untuk perjalanan dinas.

“Berapa lama, Mas? Biar aku siapkan baju dan keperluan lainnya.” Tangannya memegang beberapa helai baju kerjamu.

“Tiga hari. Siapkan saja baju kemeja warna netral, polos, lengan panjang. Celana yang berwarna senada.”

Dia patuh, menyiapkan segalanya dalam sekejap. Kau mendekatinya. Meraih wajah dan menatapnya lekat. “Kamu cantik. Kalau kutinggal ke luar kota, siapa yang menjaga kecantikanmu?”

“Aku tak pernah keluar rumah tanpa izinmu, Mas.”

“Kalau kamu tak pernah keluar rumah, jangan-jangan ada pria lain yang datang ke sini?”

Dia menatapmu tak percaya. Ada sorot ketakutan dalam matanya. Kau melangkah semakin dekat. Dia mundur hingga tembok menyatu dengan punggungnya.

“Hanya aku yang boleh puas menatapmu seperti ini. Hanya aku yang boleh menikmati cantikmu.” Suaramu pelan tapi terdengar seperti sayatan. Persis seperti goresan-goresan yang kau tinggalkan di kulit wajahnya.

Tanganmu lihai mengukir hingga darah membanjir. Sedangkan tangannya terikat kuat di sandaran kursi. Kakimu gemulai memijak tiap ruas jari tangannya. Sementara kedua kakinya terbalut kain ketat dari ujung hingga lutut. Tak ada teriakan, karena mulutnya kau bungkam. Entah, malam itu apa yang kau pikirkan.

“Besok aku tidak khawatir lagi meninggalkanmu sendiri. Meeting akan berjalan lancar. Tiga hari lagi kita akan bertemu kembali. Aku mencintaimu.” Kau kecup pipi yang basah oleh darah. Kau suka aromanya. Kau seratus persen menjadi pemiliknya di dunia.

*

Usiamu masih delapan tahun. Kau lihat ayah sedang menikmati secangkir kopi di ruang tengah. Tak berani kau mendekat, meski keinginan berbicara dengan santai bersama ayah semakin tebal. Kemudian kau dengar langkah ibu dari arah dapur, sedikit terseret karena kaki kirinya bengkak.

Kemarin, saat kau tanya tentang kaki itu, ibu hanya menjawab karena keseleo. Padahal, seminggu lalu kau lihat kaki ayah menendang keras tepat di lutut ibu. Pandanganmu beralih pada pipi ibu yang tampak membiru. Kau coba mengusapnya. Ibu tersenyum. Kau tahu itu hasil karya ayah ketika marah dua malam lalu.

Ibu melihat ada bara api di matamu, tapi kalimatnya begitu agung memuja sang suami. Dia bilang, semua yang dilakukan ayah karena cinta. Persis. Persis seperti yang kamu lakukan setelah menikah. Bedanya, kamu masih bisa memeluk ibu, tapi tak bisa lagi memeluk istrimu. Meski cintamu hanya untuknya(*)

Lumajang, 19 Juli 2022

Bionarasi:

Diana Key, lahir dan berdomisili di Lumajang-Jatim. Suka membaca novel dan menyesap kopi.

13 thoughts on “Wajah yang Tak Pernah Kembali”