Suluk Pemikat

Oleh : Dhilaziya

Tiap ganti semester atau kenaikan kelas, ada hal penting yang selalu jadi topik hangat. Bukan cuma soal pindah ruangan kelas, yang diharapkan agar siswa tidak bosan dalam proses belajar, atau perkara bisakah satu kelas dengan gebetan—ini juga paling sering dibahas. Bisa juga soal siapa wali kelas baru dan guru mata pelajaran baru. Ini yang sedang kami, aku dan dua temanku, Yanti dan Jessika, ributkan sedari tadi. Soalnya kabar yang kudengar membuat suasana pagi tak terlalu ceria.

Hari itu adalah hari pertama masuk sekolah setelah libur kenaikan kelas. Jadwal pelajaran baru bersama nama-nama guru yang akan mengampu baru saja dibagikan. Dan satu nama berhasil mencuri perhatian kami. Bukan, bukan Pak Arif, guru fisika dengan postur tinggi, berkulit bersih dengan hidung bangir dan bibir tipis merona yang membuat kami waswas akan jatuh cinta, sebab kami sudah tapi tahu diri mengingat beliau sudah beristri. Guru yang kalau beliau bicara, suaranya yang serak-serak seksi itu sanggup membuat seluruh kelas hening. Sepi karena semuanya siswinya tengah bertempur, berjuang mencerna kalimat-kalimatnya sekaligus berusaha tetap waras setiap kali lesung pipinya muncul. Dekik kecil yang menghias gumpalan lemak tipis di bawah tulang pipinya setiap kali Pak Arif tersenyum. Dan apesnya, beliau suka sekali tersenyum saat mengajar. Benar-benar cobaan berat.

Nama guru yang membuat kami semua cemas adalah Bu Acih. Nama yang sungguh asing. Bagi kami, siswa kelas sebelas, nama itu selama ini hanya sayup-sayup saja terdengar. Kabarnya, beliau selama ini selalu mengajar kelas bahasa. Maka kami heran dan kaget, mengapa guru senior itu harus berpindah haluan dan bersedia mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jurusan IPA. Gosip yang beredar, beliau galak dan cerewet.

Aku jelas amat khawatir. Selama ini, aku sudah terlanjur menikmati predikat sebagai murid yang pintar dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Belum pernah Bu Inggrid memberi nilai kurang dari sembilan puluh untuk materi mengarang bebas. Jika ada puisi atau cerita yang harus dibaca, tak pernah beliau repot mencari nama lain, selalu aku yang diminta tampil. Dan aku tak suka jika popularitasku menurun.

Tidak ada cara lain, aku harus mencari informasi. Maka, begitu bel penanda waktu istirahat berbunyi, aku segera menuju kantin. Di mana lagi bisa didapatkan segala informasi selain di sana? Meski tidak semua akurat, tapi setidaknya tidak membuatku harus seolah meraba-raba dalam gelap, dan yang pasti gratis.

Memilih beberapa camilan, dan memesan es buah, aku dan beberapa teman sekelas lantas bergabung dengan gadis-gadis dari kelas lain. Beberapa dari mereka kukenali sebagai kakak kelas. Dan segera saja kami terlibat obrolan seru. Setelah beberapa saat, aku melempar pertanyaan soal Bu Acih. Dan semua orang yang pernah diajar oleh wanita sepuh itu selalu mengatakan hal yang sama. Galak, pelit nilai, super teliti, dan judes.

“Pas disuruh ngarang, siap-siap aja deh kertas tugas kalian dicoret-coret. Dikasih catatan. Gini contohnya: tulisan jelek, isi dangkal, tulisan kotor, perhatikan tanda baca—pokoknya yang semacam itu. Mentok dapet nilai 70. Itu udah dewa banget, deh!”

Kalimat yang meluncur lancar dari bibir gadis yang sambil bicara tidak berhenti-henti memainkan rambutnya, membuatku tercengang. Bahkan Rani, teman sebangkuku, sampai melompong mulutnya dan bertanya untuk meyakinkan apa yang barusan dia dengar. Dan mbak kakak kelas yang masih asik membelai-belai rambutnya yang disampirkan melewati pundak kirinya itu, mengiyakan dengan mantap. Menganggukkan kepala dengan bibir dimanyunkan.

Sekembalinya dari kantin, pikiranku tak bisa lepas dari sosok Bu Acih. Aku sempat melihat sosoknya waktu diminta mengambil jadwal pelajaran baru di kantor baru. Jabatanku sebagai ketua kelas belum diganti, aku kira karena kawan sekelasku memang malas jika harus mengadakan pemilihan ketua kelas baru. Bu Acih, yang menurut data resmi sekolah berusia lima puluh lima tahun, posturnya setinggiku tubuhku. Hanya beliau lebih gemuk, dengan pinggul lebar dan rambut yang disemir sempurna dengan warna hitam. Bibirnya dipulas dengan lipstik warna merah merona, berbedak tebal dengan alis yang dilukis demikian tebal. Saat aku menyapa dengan menganggukkan kepala sembari tersenyum, sama seperti perlakuanku kepada guru-guru lain di ruangan itu, Bu Acih hanya sedikit sekali ikut mengangguk. Wajahnya datar saja, benar-benar membuatku mati kutu.

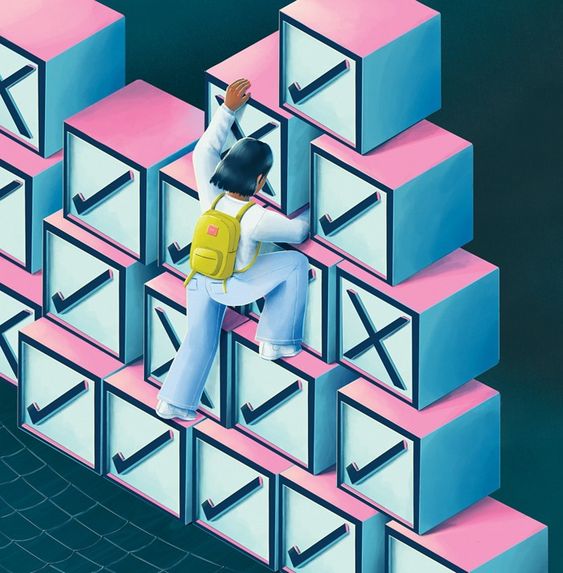

Tapi aku tak sudi menyerah. Aku harus tahu caranya menaklukkan wanita itu. Bu Inggrid dulu terpesona padaku karena aku selalu menawarkan diri membantunya mencatat di papan tulis. Postur Bu Inggrid yang hanya sedadaku, membuat beliau amat berterima kasih atas sikapku. Maka yang ada di benakku, adalah bagaimana menemukan titik kelemahan Bu Acih.

Waktuku tak banyak, aku mesti memikat Bu Acih pada pertemuan pertama, sebab aku yakin kesan pada persuaan pertama tak kan mudah dilupakan, bahkan bisa jadi akan menjadi stereotip siapa aku di hadapannya. Dan selepas jam istirahat ini, adalah jam pelajaran Bahasa Indonesia. Aku punya sepotong informasi, yang kuharap aku tak salah dalam memperhitungkan langkah yang hendak kuambil.

Yanti, teman sebangkuku sejak kelas satu, selalu kebelet pipis tiap kali merasa gugup, sama seperti sekarang. Dan dia memaksaku menemaninya ke kamar mandi. Kebetulan toilet terdekat berada di ujung lorong, jalur penghubung deretan kelas kami dengan bangunan lain di sekolah. Aku setuju menemani Yanti, dan sengaja berdiri di selasar yang menjadi lalu lalang warga sekolah. Aku menunggu Bu Acih.

“Sugeng siyang Ibu, dhalem Intan, siswi kelas XI-IPA. Nyuwun pangapunten menawi kantun anggenipun mlebet kelas, amargi dhalem taksih ngrencangi rencang ingkang wonten wingking.”

Aku langsung berdiri di depannya saat bu guru antik itu muncul, dan menyapanya dengan sikap amat takzim. Kedua kaki rapat, sepasang telapak tangan terlipat di perut, kepala sedikit ditundukkan, dan bicara dengan nada lembut dan amat santun.

Bu Acih berdiri tegak, menatapku lekat yang kusambut dengan senyum dan anggukan pelan, lalu senyumnya merekah, lebar sekali hingga aku bisa melihat barisan giginya yang putih dan terawat.

“Inggih, Mbak. Mboten punopo. Saksampunipun cekap, enggal mlebet kelas, nggih.“

“Inggih, Ibu. Nyuwun pangapunten. Matur nembah nuwun sakderengipun, Ibu.”

Beliau berlalu menuju kelas setelah menepuk lembut pundakku. Aku menyaksikan kepergiannya dengan cengiran di wajah. Satu trik baru saja kulempar sesuai informasi yang kudengar. Bu Acih amat suka dengan siswa yang bisa berbahasa Jawa krama inggil.

Kelas belum dimulai saat aku dan Yanti memasuki ruangan. Bu Acih duduk di kursi guru, menekuri buku yang kukira adalah daftar hadir siswa. Mendengarku beruluk salam, guru sepuh itu menoleh dan tersenyum mempersilakan. Aku merasa mata Bu Acih melekat di punggungku.

“Mbak yang baru saja masuk, siapa namanya?”

Baru saja aku duduk, suara Bu Acih sudah terdengar, dan saat aku menoleh, pandangannya lurus ke arahku.

“Intan Wijayakusuma, Ibu.”

Bu Acih kembali menatap buku di depannya dan kulihat gerakan tangannya melingkari sesuatu. Aku yakin itu namaku. Aku nyengir semakin lebar, tips kedua sudah kujalankan. Memastikan Bu Acih tahu namaku, yang menurut mbak-mbak kakak kelas di kantin tadi, hanya akan ada satu nama yang diingat dari setiap kelas. Kabarnya siapa pun siswa istimewa itu, takkan pernah memperoleh nilai jelek darinya. Ke depan, aku hanya perlu menjadi siswa yang paling awal mengacungkan tangan setiap kali Bu Acih melempar pertanyaan, dan bu guru sepuh itu seutuhnya milikku. (*)

#DZ.02032022

Editor : Devin Elysia Dhywinanda

6 thoughts on “Suluk Pemikat”