Terbaik Ke-14 TL 20

Genre Folklore

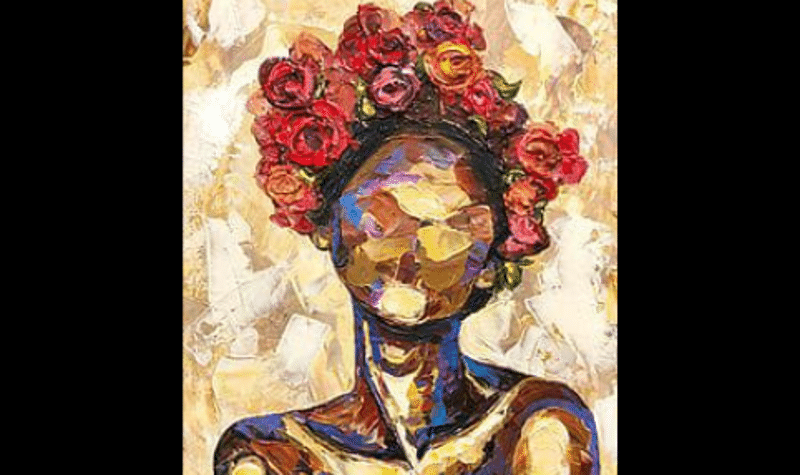

Sang Pelukis Wajah

Oleh: Isnani Tias

Ketika baru sampai di pintu kamar yang terbuka, aku mencium bau bunga melati. Aku memejamkan mata sambil menghirup aromanya untuk menambah kekuatanku sebelum melukis wajah calon pengantin, agar menghasilkan karya yang luar biasa nantinya. Aku mengingat perkataan Ami saat usiaku lima belas tahun.

“Sebelum melukis wajah seseorang, tajamkan indra penciumanmu lalu hiruplah aroma yang ada di ruangan itu,” ucapnya sesudah melukis wajahku dan kutatap mata berwarna oranye yang sama seperti mataku. Lantas, Ami menata peralatan lukisnya ke dalam tas merah berbentuk balok dan jika dibuka penutupnya akan tampak susunan kanan kiri menyerupai anak tangga.

“Apa pun aromanya, Mi?” Aku memperhatikan jemarinya yang terlihat besar itu dengan cekatan memasukkan satu per satu alat lukis masuk ke tas balok tersebut.

“Iya, apa pun aroma itu,” Ami berhenti sejenak dan menoleh padaku yang sedang duduk di pinggir ranjang, “nanti kamu akan lihat hasilnya.”

Setelah peralatan Ami telah masuk semua dalam tas itu, kami berangkat ke desa tetangga dengan berjalan kaki. Kebetulan, rumah kontrakan kami letaknya di perbatasan desa. Sepanjang jalan yang kami lalui, selalu ada gerombolan ibu-ibu. Mereka ada yang mengelilingi gerobak sayur Pak Di, ada yang lesehan di teras dan ada juga duduk-duduk di warung gorengan Mak Yem. Mereka terkadang akan membahas apa yang melintas di depan mata.

Suasana seperti itu memang sudah tidak aneh lagi. Kata orang zaman dahulu, itu lumrah. Apalagi ditambah dengan bumbu-bumbu penyedap. Semakin nikmat dan lupa akan anak serta suami yang sedang dilanda lapar. Itu kata Ami saat aku bertanya. Namun, aku tidak suka tentang omongan mereka.

“Ssstt … lihat itu, si Bi. Mukanya sudah tak alami lagi.”

“Iya-ya, kasihan. Apalagi pakaian yang dikenakannya, kayak zaman penjajahan.”

“Maklumlah, mereka, kan, dari Desa Pelukis. Letaknya aja di pelosok.”

“Aku curiga, jangan-jangan muka mereka berdua jelek. Jadi, ditutupi riasan kayak gitu.”

“Dengar-dengar, penghuni desa itu semuanya memakai riasan. Baik itu perempuan maupun laki-laki.”

“Bukan dengar-dengar lagi. Tapi emang terbukti. Lihat mereka.”

“Oya, desa itu juga tempat sang pelukis wajah yang terkenal hasil karyanya. Namanya Nyi Lin. Tapi tidak ada yang mengetahui wajah asli Nyi Lin. Malah ada yang bilang, beliau seorang laki-laki tapi juga ada yang bilang perempuan.”

Aku menunduk melewati mereka sambil tidak lepas dari genggaman Ami. Sekilas aku melirik Ami, ia hanya tersenyum mendengar omongan orang-orang itu. Ami seolah-olah tidak tersinggung tentang hal itu.

Kami datang ke desa ini setahun yang lalu. Kata Ami, kami merantau ke sini agar aku bisa mengenal dunia lain selain melukis. Aku tahu, itu hanya alasan Ami saja. Ya, karena aku tidak sengaja menemukan sebuah buku bertali biru ditumpukkan buku dalam kardus yang diletakkan di kolong meja. Kardus itu belum sempat kami bongkar ketika pindah di kontrakan.

Saat itu, Ami sedang ke desa tetangga untuk mengikuti lomba merias wajah dan aku tidak ikut. Aku tarik simpul pita buku itu. Setelah terlepas, perlahan membuka halaman pertama yang pinggiran kertasnya menguning. Di sana tertulis satu kata dengan huruf kapital “LARASATI”.

“Siapa dia? Apa pemilik buku ini? Tapi kenapa bisa terbawa oleh Ami?” Berbagai macam pertanyaan keluar dari mulutku.

Aku menggeleng tidak menemukan jawabannya. Berlanjut ke halaman berikutnya, tertulis “Desa Pelukis” sebagai pembukanya. Lembar demi lembar aku baca.

Buku itu berisikan tentang kehidupan seorang Laras yang memutuskan untuk bertualang di Desa Pelukis. Walaupun sebelumnya banyak yang menentang keputusan Laras untuk datang ke tempat itu. Kata mereka, Laras tidak akan mendapatkan apa-apa di sana–Desa Pelukis. Desa itu tertutup untuk orang asing. Namun, perkataan mereka Laras anggap angin lalu. Terbukti, penghuni Desa Pelukis sangat ramah padanya.

Waktu tiba di desa itu, Laras sempat terkejut melihat pemandangan di depannya. Ternyata benar, tentang artikel yang mengulik sedikit dari desa ini, yakni penduduk setempat hampir tidak ada yang bermuka polos tanpa riasan. Laras tertarik ke Desa Pelukis karena artikel tersebut. Rasa penasaran yang tinggi dan hobi Laras yang suka melukis, akhirnya membawanya ke tempat itu.

Laras diantar oleh Pak Kepala Desa menemui seseorang yang dianggap keturunan dari Nyi Lin–seorang pelukis wajah yang namanya juga terabadikan di berbagai media massa kala itu. Para calon pengantin jika riasannya memakai jasa Nyi Lin, hasilnya manglingi kata orang Jawa. Namun, ada juga yang hasilnya di luar dugaan. Kata Nyi Lin, “Itu sesuai dengan aroma ruangan si pengantin. Jadi bukan salahku.”

“Mbak, silakan masuk ke dalam. Kita sudah ditunggu beliau,” ujar Pak Kepala Desa saat mereka telah sampai di teras rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari anyaman bambu.

Laras mengangguk dan mengikutinya dari belakang. Setelah berada di dalam, aroma bunga sedap malam menyeruak ke hidung pesek Laras. Pandangan Laras menelisik ke ruangan yang tidak terlalu luas. Tiap sudut ada bunga sedap malam dalam vas yang berasal dari bambu berwarna kuning.

“Silakan duduk!”

Bahu Laras ditepuk pelan oleh Pak Kepala Desa. Itu membuat Laras kembali fokus. Mereka duduk di lantai yang beralaskan tikar. Ternyata sudah ada seseorang yang telah duduk terlebih dahulu di hadapan mereka, hanya terhalang meja pendek berbentuk persegi.

“Cantik.” Itu yang meluncur pelan di mulut Laras.

Laras kira yang akan ditemuinya seseorang yang sebaya dengan Pak Kepala Desa. Walaupun, Pak Kepala Desa juga memakai riasan, tetapi wajahnya masih bisa terlihat kalau sudah tidak muda lagi. Namun, Laras ragu dengan wajah di balik riasan itu, dia masih muda atau memang sebaya dengan Pak Kepala Desa.

Laras malu pada dirinya sendiri. Wajah Laras ternyata kalah dengan orang yang berada di depannya. Dia seorang laki-laki bertubuh kekar dan berambut panjang tergerai dengan riasan wajah yang apik. Jika dilihat sekilas, pasti kita akan mengira dia adalah perempuan yang sangat cantik.

“Jangan memandangku seperti itu, nanti kamu jatuh hati padaku,” ujar pria yang sedang memainkan beberapa helai rambutnya yang berada dekat telinga sambil tersenyum.

Kemudian, dia beranjak dari tempat duduknya dan masuk ke dalam. Tidak lama, dia keluar dengan membawa tas merah berbentuk balok.

“Kemari!” pria cantik itu menepuk-nepuk alas tikar yang berada di samping kirinya.

Laras menuding dirinya sendiri, untuk memastikan jika yang disuruh adalah Laras. Dia mengangguk. Laras berdiri lalu melewati belakang Pak Kepala Desa yang masih duduk di bawah.

“Pakai ini,” pinta orang keturunan Nyi Lin, setelah Laras duduk tepat di hadapannya tanpa penghalang.

Laras menerima benda bulat terbuat dari kain kaus pemberian pria itu dan memakainya di kepala, untuk menghalau anak rambut mengenai dahi lebarnya.

“Pejamkan matamu sekarang!”

Entah mengapa, Laras menurut begitu saja apa yang keluar dari mulut pria yang ada di hadapannya saat itu. Tidak lama kemudian, Laras merasakan kulit wajahnya terasa dingin dan usapan yang lembut tapi cepat. Ingin rasanya Laras membuka mata. Namun, tidak berani walaupun itu hanya mengintip sedikit di sudut matanya.

Polesan demi polesan menempel di kulit wajah Laras yang berwarna putih. Laras merasakan ukiran di alis mata. Kuas kecil menyapu di antara bulu mata dan alis matanya.

“Buka matamu,” pinta pria itu. Laras belum tahu siapa namanya. Hanya tahu dia keturunan dari Nyi Lin yang bertangan lembut.

Laras perlahan membuka mata. Pandangan mereka beradu. Baru Laras sadari kalau dia memiliki mata berwarna oranye. Tanpa Laras sadari riasannya selesai dan rambutnya pun sudah tertata dengan rapi.

“Sudah,” pria itu langsung memasukkan peralatan lukisnya ke dalam tas merah berbentuk balok tadi.

Mendengar ucapan pria yang ada di hadapannya, Laras mengerjap-ngerjapkan matanya yang bulat. Lantas, dia menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah-olah mencari sesuatu.

“Pakai ponselmu untuk melihatnya. Di sini tidak ada cermin,” ujar pria berambut lurus itu sebelum masuk ke dalam.

Ketika Laras sudah kembali duduk di tempat semula–di samping Pak Kepala Desa–dia kembali ke ruang tamu dengan membawa sesuatu. Itu tidak lepas dari perhatian Laras.

“Pakai pakaian seperti ini dan riasan itu selama kamu tinggal di desa ini.” Dia menyerahkan dua buah pakaian yakni baju kebaya dan jarik.

Sangat disayangkan cerita terputus sampai di situ. Ada beberapa bekas sobekan di buku tersebut. Pernah aku beranikan diri untuk bertanya pada Ami, tetapi jawabannya adalah ada beberapa hal yang tidak perlu diceritakan di khalayak. Sama seperti wajah kita, biarlah selamanya tertutup oleh riasan ini.

Sekian lama mengikuti dan belajar pada Ami, sekarang giliranku menjadi sang pelukis wajah. Kali ini, aku melukis wajah calon pengantinku sendiri. Aroma bunga sedap malam segar menyebar seisi kamar, membuat jari-jariku semakin lincah melukis wajahnya.***

Sidoarjo, 25 Maret 2023

Isnani Tias, penulis ini terkadang plin-plan tentang ceritanya sendiri.

Komentar juri:

Seperti apa cantik versi kalian?

Mengangkat ide yang sangat menarik, cerita ini berhasil mencuri perhatian dengan kisahnya yang tidak biasa. Dengan sedikit sentuhan magis dan menjunjung tinggi nilai seni, orang-orang yang tinggal di Desa Pelukis mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus diperlihatkan.

Sama halnya seperti mereka yang menutup atau melukis wajah mereka, dan membiarkan orang-orang berkomentar apa pun tentang mereka. Sayangnya sepanjang alur kisah, cerpen ini cenderung datar, kisahnya selesai begitu saja tanpa memberikan “hadiah” kejutan kepada pembaca.

—Erlyna

12 thoughts on “Sang Pelukis Wajah (Terbaik ke-14 TL 20)”