Mingun Mengadu Nasib

Oleh: Aryati

Atik baru saja hendak menggelar kain yang biasa dipakai untuk alas salat ketika terdengar pintu depan terbuka pelan. Wanita itu turun dari amben tempatnya melaksanakan salat dan segera melihat keadaan di ruang depan.

“Tumben pulang cepat, Kang?”

Lelaki yang masih duduk di kursi kayu itu tak sekali pun menoleh ke arah istrinya. Jari-jarinya sibuk mengetuk-ngetuk meja yang keempat kakinya sudah hampir patah dan disatukan dengan bilah bambu yang dipaku. Tak lama kemudian, ia menoleh ke arah istrinya. “Kau ingin hidup yang lebih baik, kan?” tanya laki-laki bernama Mingun itu pada istrinya yang baru saja hendak beranjak ke kamar.

“Saya….” Jawaban istrinya menggantung. Dari luar terdengar suara iqamah yang berasal dari langgar tak jauh dari rumah sepasang suami istri yang sudah sepuluh tahun hidup bersama itu. “Saya salat dulu, Kang. Kang Mingun mau salat sekalian?”

“Kau sajalah dulu.”

Wanita itu bergegas meninggalkan suaminya yang sedari tadi tampak memikirkan sesuatu. Menuju kamar dan melaksanakan salat Magrib.

Tak pernah sekali pun dalam benak Atik keinginan untuk memiliki kekayaan berlebih. Bisa makan tiap hari saja sudah membuatnya bahagia. Sewaktu kecil, Atik memang pernah merasakan hidup bergelimang harta. Keluarganya memiliki tanah yang cukup luas, bahkan bisa mempekerjakan hingga puluhan orang. Namun, sejak orang-orang berkulit putih itu datang, hidup keluarganya berubah.

Orang-orang itu sering datang ke kantor-kantor pemerintah. Sering kali dengan membawa bungkusan besar. Hilir mudik hampir tiap hari. Beberapa hari kemudian mereka akan membacakan pengumuman di alun-alun. Seolah-olah merekalah pejabat di wilayah ini. Dan tentu saja mereka bicara dengan bahasa yang aneh karena mungkin lidah mereka lebih pendek dari orang-orang asli. Beberapa minggu usai pengumuman itu, orang-orang, termasuk bapaknya Atik mulai mengeluh. “Semua serba susah. Punya tanah susah, jadi pekerja pun sama sulitnya.”

Sejak pengumuman itu, pemilik tanah diharuskan membayar pajak. Tak tanggung-tanggung, jumlah yang dibayarkan terlalu mencekik leher. Ia dan yang lain tak bisa protes karena pada saat itu, protes artinya hukuman. Ia tak mau membuat keluarganya semakin susah. Ditambah lagi dengan penjualan panen yang harganya kian merosot.

Lambat laun ia mulai tak sanggup membayar pajak. Ini jadi angin segar bagi kelompok pendatang itu untuk segera mengambil alih lahan-lahan. Tentu saja dengan dalih sebagai aturan yang ditetapkan pemerintah.

Sejak saat itu kehidupan Atik mulai berubah.

☘️☘️☘️

Kondisi semakin memprihatinkan. Beberapa hari yang lalu Mingun sempat mengungsikan istri dan anaknya ke desa sebelah. Ia masih sempat lari membawa serta keluarganya sebelum kobaran api berhasil menghanguskan gubuk-gubuk mereka. Kompeni—sebutan orang-orang untuk kaum pendatang itu—datang tepat tengah malam saat orang-orang kampung tengah terlelap. Mingun yang saat itu sedang menjaga salah satu anaknya yang menderita demam, baru saja keluar untuk mengambil air di sumur di belakang rumah. Belum sempat menyalakan api di pawon, ia melihat Kompeni membawa obor, hendak melemparkannya ke beberapa rumah tetangganya. Saat salah seorang dari orang-orang itu memberi isyarat dengan lemparan kerikil ke pagar rumah Mingun. Laki-laki itu bergegas masuk. Tak lama kemudian, sambil menggendong anaknya, ia berlari menuju kebun tak jauh dari rumahnya. Di sampingnya, Atik dengan kesulitan sambil mengangkat kain jariknya hingga lutut, ikut berlari, melewati semak-semak dan sungai kecil.

Mereka terus bergerak hingga terus membuat jarak berkilo-kilometer dari rumahnya.

***

Di tempat ini kondisinya lebih baik daripada di rumah sebelumnya. Tak ada lagi ketakutan-ketakutan tiap malam diteror, ataupun tangisan anaknya yang kelaparan.

Mingun akan pergi tiap malam dan kembali sebelum fajar. Atik tahu semua yang dilakukan suaminya, tetapi ia tak berani memprotes. Namun, setiap malam ia selalu dibayangi rasa was-was, yang membuatnya tak bisa memejamkan mata hingga suaminya pulang.

“Aku takut, Kang,” ucap Atik sambil menuangkan air minum untuk Mingun, yang baru saja meletakkan goloknya dengan bekas noda merah.

“Yang penting kalian tak kelaparan.”

***

Malam ini Mingun tengah bersiap-siap dengan golok dan kain penutup wajah. “Ke mana kita malam ini?“ tanyanya.

“Kita ke rumah Juragan Karto, katanya hanya dia yang belum mau kerja sama dengan Tuan Willer.”

Bersama dengan puluhan orang lainnya. Mingun mulai mengendap-endap masuk ke dalam rumah itu. Ia mulai mencongkel pintu dan bergegas masuk. Pertama-tama ia memasuki kamar paling depan. Di sana ia melihat dua anak sedang tertidur pulas. Seketika bayangan istri dan anaknya muncul. Tak lama dari arah belakang, ia mendengar suara jeritan. Mingun segera berlari ke keluar.(*)

Banjarnegara, 15 Mei 2022

Aryati, wanita penyuka hitam dan ungu. Lebih banyak baca daripada nulis.

Editor: Inu Yana

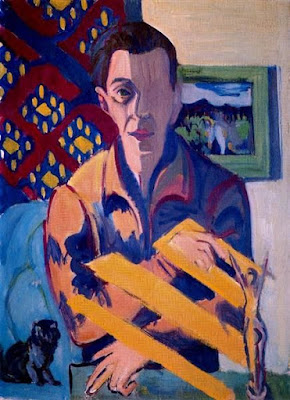

Sumber gambar: https://1.bp.blogspot.com/-NMowazoUoSg/YEd9YnwQl9I/AAAAAAAADrA/yA_C3NkaESA3BXHgoC5KDbKM08JgNHvyQCLcBGAsYHQ/s600/Self%2BPotrait%2B%2528Ernst%2BLudwig%2BKirchner%252C%2B1931%2529.jpg

6 thoughts on “Mingun Mengadu Nasib”