Kesal dan Sesal yang Menyakitkan

Oleh : Cahaya Fadillah

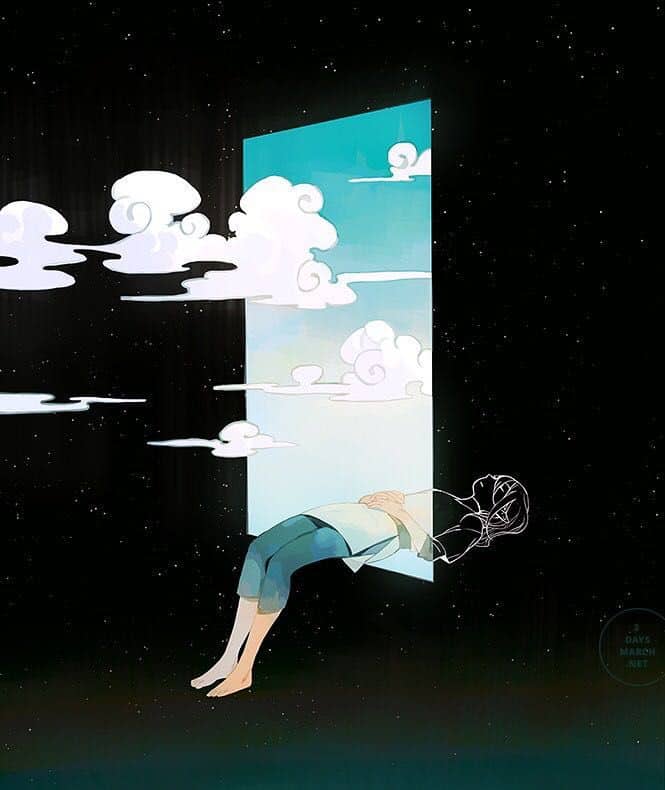

Setiap aku membuka pintu rumah, Bapak selalu pura-pura bahagia. Sudah jelas ia habis menangis sambil memandang potret keluarga kami. Ada aku, Ibu, Bapak dan seorang lelaki yang katanya kakakku. Senyum Bapak selalu terlihat dipaksa saat langkahku menginjak lantai ruang tamu dan pura-pura menyibukkan diri setelahnya.

“Udah makan, Pak?” tanyaku pura-pura tidak peduli lagi. Padahal, jauh di dalam hati, ada rasa sakit yang menusuk-nusuk saat air mata itu jatuh lagi dan lagi.

“Sudah. Mbok Ning sudah masak kesukaan Bapak tadi,” ucapnya pura-pura sibuk membersihkan pigura-pigura di atas partisi dengan teliti.

“Kerjaan kamu gimana, Rat?” tanya Bapak menatapku kali ini.

Ada mata yang sembab sehabis menangis yang tidak bisa ditutupi oleh senyum tulus itu. Tatapannya kuyu, tidak ada semangat yang terlihat dari senyum itu.

“Pak, tolong. Jangan menangis lagi. Tidak ada untungnya menangisi wanita itu, dia….”

“Dia ibumu, Rat. Tidak baik berkata seakan dia bukan siapa-siapa dari kita.

“Tapi, Pak. Ibu macam apa yang tega meninggalkan suami dan anaknya hanya karena tidak mau hidup miskin?” Dadaku terasa dipenuhi amarah, mataku mulai panas.

Tidak, ini bukan waktu yang tepat untuk menangis. Tidak ada yang perlu disesali atas kepergian wanita itu dari hidupku, buktinya aku dan Bapak masih bisa bersama. Walau, air mata tetap saja hadir di antara kami. Ah, wanita itu, sudah pergi tetap saja meninggalkan luka besar di hati Bapak. Sampai kapan pun aku tidak akan memaafkan.

“Ratna. Tolong, Bapak tidak pernah mengajarkan kamu untuk berkata kasar seperti ini. Bagaimanapun, Ratih itu ibumu, wanita yang melahirkan dirimu dan bertaruh nyawa demi kamu ada, Rat.”

Suara Bapak semakin pelan. Aku tahu, ada sakit yang ditahan, ada sedih yang ditelan dan ada harapan yang tidak pernah menjadi kenyataan. Bapak, selalu mengharapkan ibu kembali, walau wanita itu meninggalkan kami tanpa permisi.

“Terserah, Bapak. Tapi yang pasti, tolong jangan perlihatkan wajah sedih itu di depanku lagi. Aku mulai lelah menyumpahi wanita itu. Lagian, aku tidak pernah ingin dilahirkan wanita itu!”

Kubanting pintu kamar dengan kuat, masuk dan akhirnya menangis sejadi-jadinya. Aku tahu Bapak semakin sedih karena ulahku kali ini. Namun, aku sungguh tidak tahan, jika berkali-kali mendapati rumah, suram penuh kesedihan karena tangis yang tumpah setiap hari dari mata Bapak.

***

“Mbok, Ning. Bapak udah bangun?” tanyaku saat mendapati Mbok Ning—pembantu rumah tangga yang datang hanya setiap pagi ke rumah untuk bersih-bersih dan memasak untuk Bapak selama aku bekerja.

“Sepertinya sudah, Non. Tapi tidak keluar dari tadi, sarapannya juga sudah dingin.” Mbok Ning menjelaskan, lalu menatapku dengan penuh tanya. “Bapak sakit?” tanyanya memastikan keadaan Bapak.

“Tidak, Mbok. Biasa. Paling juga sibuk menangisi wanita itu,” ujarku tanpa memedulikan tanggapan Mbok Ning.

Tepat di saat aku akan membuka pintu kamar Bapak keluar dan kami sama-sama terkejut.

“Kenapa kamu sampai sebegitu membenci ibumu, Rat. Kenapa? Ibumu pergi pasti punya alasan!” Suara Bapak kali ini meninggi. Tak pernah kulihat Bapak semarah ini.

“Jika wanita itu punya alasan khusus, Bapak tidak perlu menangisi dia, kan? Tetapi kenyataannya apa? Bapak selalu murung jika melihat potret itu!” Suaraku tidak kalah meninggi kali ini. Piring berisi sarapan Bapak akhirnya jatuh karena gemetar tanganku yang tidak henti.

Kuentakkan kaki agar Bapak paham kalau aku benar-benar kesal kali ini. Aku menjadi tidak peduli tatapan Mbok Ning, juga komentar apa yang akan dia ucapkan nanti sebagai orang luar. Terserah, rasanya sesak di hati sudah tidak dapat kutahan lagi.

Pintu depan kubuka dengan kasar, sedikit berlari aku melangkah keluar tanpa memperhatikan apa pun yang ada di depan mata.

“Auu!” Suara itu mengaduh bersamaan dengan aku yang sibuk mengusap kening karena benturan yang kuat.

“Apaan sih? Ngapain berdiri di situ?” bentakku kesal. Kening yang terbentur terasa begitu panas.

“Kamu yang keluar tidak bilang-bilang, main lari gitu aja. Bahaya tahu. Tidak berubah, ya, kamu dari dulu, pecicilan!”

Kutatap mata manusia yang bicara di depanku dengan tajam. Namun, alangkah terkejutnya saat manusia di depan mata itu begitu mirip denganku, hanya saja luarannya dengan jenis kelamin berbeda, selebihnya semuanya tampak sama. Astaga.

“Ka-kamu, siapa?” tanyaku gugup.

Pelukan hangat mendarat begitu saja ke tubuhku. Dengan sigap, kudorong lelaki itu dengan kuat, seenaknya memeluk semaunya.

“Randu?” Suara Bapak terdengar mendekat.

“Randu, siapa?” tanyaku menatap Bapak dan lelaki itu bergantian.

“Ini kakakmu, Rat. Kakak kembarmu yang hanya berbeda beberapa menit. Selama ini, Ibu membawanya. Ibumu di mana?” tanya Bapak memandang ke luar, lalu menarik tangan lelaki bernama Randu itu ke dalam rumah.

Pelukan demi pelukan selalu dilakukan Bapak untuknya, ia lupa bahwa di sini juga ada aku yang tidak paham akan semua hal ini.

“Ibumu, pulang kan, Ran?” ucap Bapak dengan mata berkaca-kaca.

“Ibu, sudah pulang sejak lama, Pak. Pulang ke maha kuasa. Randu baru tahu setelah membersihkan kamar Ibu dan mendapati surat dan foto ini. Maafkanlah Ibu, Pak.”

Bapak terdiam, air matanya menetes. Aku yang kesal pada Ibu akhirnya menumpahkan air mata. Entah kesal karena Ibu tidak pulang, entah sesal karena aku lupa wajah Ibu dan tidak berniat menyatukan keluarga kami sejak dulu, malah membencinya.

Cahaya Fadillah, lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat. Menyukai literasi sejak duduk di bangku sekolah dasar, tapi baru aktif tahun 2017. Ibu satu anak bernama Muhammad Adz Dzikri Faeb ini sangat suka menulis. Sampai sang suami memberi gelar untuknya “Si Tukang Karang”.

10 thoughts on “Kesal dan Sesal yang Menyakitkan”