Jangan Ada Nasi Aking di Pesantren

Oleh : Ardhya Rahma

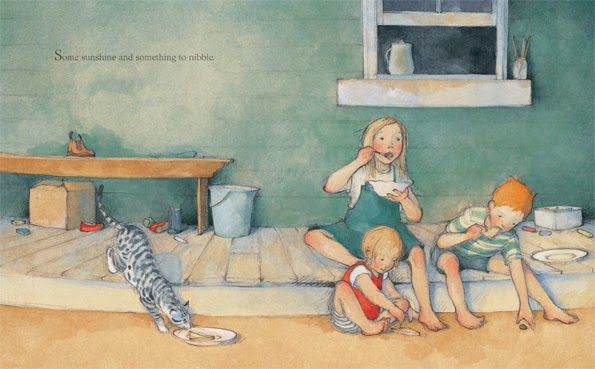

Mataku menatap sedih keramaian di sekitarku. Suara anak-anak usia 6–14 tahun yang bersahutan berbicara sambil menikmati makan sahur. Hatiku pilu melihat mereka tetap bersemangat menikmati makanannya, meskipun lauk sahurnya sangat sederhana. Sudah beberapa hari mereka hanya berbuka dan sahur dengan nasi putih, kecap, tahu goreng, kerupuk, dan teh manis. Hanya sekali ada tambahan bakmi goreng yang kubuat dari mi kuning murahan yang dibeli di pasar. Mereka adalah anak-anak yang aku dan Laily bina di pondok pesantren ini.

Sudah tiga tahun aku menjadi relawan di pondok pesantren ini. Tugasku adalah membantu Laily mengajar madrasah ibtidaiyah milik pondok sekaligus menjadi ibu asrama. Awalnya aku memang hanya mengajar, tetapi lama kelamaan Laily membutuhkan teman untuk berbagi suka dan duka mengurus pondok pesantren. Untuk seorang gadis memang sangat berat mengurus pondok pesantren sendirian. Namun, bagaimana lagi, hanya Laily anak satu-satunya dan dia harus mampu menjalankan pesantren sesuai amanah ayahnya yang meninggal tahun lalu.

Aku menoleh ke kanan saat mendengar isak lirih. Laily menyusut air mata dengan ujung kerudungnya. Aku mengerti perasaannya. Kesedihannya pasti berlipat ganda dibanding diriku. Aku menepuk lengannya beberapa kali. “Sudah, Ly, jangan menangis. Nanti anak-anak mendengar dan ikut merasa sedih.”

“Iya, Na. Aku merasa gagal. Tidak bisa menjalankan amanah dari Abah,” jelasnya, kemudian menyusut air mata kembali.

“Jangan merasa begitu. Kamu sudah berusaha sekuat tenaga untuk mereka. Kalau berada di posisimu, aku pasti sudah lama menyerah.”

“Bagaimana aku tidak merasa gagal melihat mereka makan seperti itu? Kamu lihat sendiri makanan mereka kurang layak. Mereka butuh asupan makanan bergizi di masa pertumbuhannya.”

“Iya, aku tahu. Mau bagaimana lagi? Kondisi pandemi membuat banyak orang kesulitan. Jangankan untuk berkunjung ke pondok pesantren seperti biasanya dengan membawa sembako, untuk kebutuhan keluarganya mereka juga kesulitan.”

“Iya, betul, Na. Biasanya Ramadan seperti sekarang ini banyak rombongan berkunjung ke pesantren. Belum lagi undangan buka puasa bersama, dulu sering menolak, sekarang tak satu pun ada undangan.”

“Lantas, apa rencanamu, Ly? Jujur saja aku sama sekali tidak bisa memberimu ide. Otakku serasa buntu, padahal aku merasa tak kurang memohon doa agar jalan kita dimudahkan, tapi ternyata sampai saat ini belum ada solusi untuk masalah kita.” Aku mengembuskan napas untuk mengurangi sesak di dada.

“Astaghfirullah, jangan merutuk takdir, Na. Kita tetap harus bersyukur, meskipun aku juga belum mempunyai rencana.”

Selagi kami berbincang, Alfiyah, anak terkecil di pondok, mendekat kemudian menarik gamis Laily.

“Ustazah, besok buka puasanya pakai garam dan kecap lagi, ya? Alfi bosen makan itu terus,” tanya Alfi dengan mata memerah menahan tangis.

Aku terenyuh mendengar pertanyaannya. Untuk anak yang belum genap berusia enam tahun, dia terbilang tidak pernah rewel dan meminta banyak hal. Kali ini aku sangat mengerti keinginannya. Buat dia yang belajar berpuasa, tentu ingin menikmati makanan yang lebih enak daripada nasi kecap dan garam. Aku meraih tubuh kecil Alfiyah dan memeluknya. “Doakan kami bisa mendapat rezeki ya, biar besok Alfi dan kakak-kakak bisa makan selain nasi kecap,” kataku sambil menatap Laily yang terdiam kehilangan kata-kata.

Setelah Alfiyah turun dari pangkuanku dan kembali duduk bersama yang lain, aku kembali menatap Laily.

“Aku tidak bisa diam terus, Na. Aku harus keluar dari pondok untuk berikhtiar. Aku mau jemput bola saja.”

“Memangnya kamu mau jemput bola ke mana?”

“Nanti aku ke Surabaya. Barangkali ada beberapa donatur yang bisa membantu kesulitan kita. Aku tidak ingin ada nasi aking di pesantren ini.”

Aku hanya bisa mengangguk mendengar kata-kata Laily dan berdoa harapannya terpenuhi.(*)

Surabaya, 5 Mei 2021

Ardhya Rahma. Penulis yang hobi traveling dan masih belajar menjadi penulis yang baik.

Editor : Lily

9 thoughts on “Jangan Ada Nasi Aking di Pesantren”