Dua Perempuan

Oleh: Whed

Sudah enam kali aku mendapat telepon dari orang yang sama. Pesan-pesannya pun datang beruntun. Jam di ponsel menunjukkan angka 11.13, hampir tengah malam. Aku lalu mematikan data dan mencoba memejamkan mata, meringkuk di lantai beralaskan karpet yang terbuat dari karet.

Aku kembali terjaga saat mendengar suara batuk disertai tangis dari anak kecil yang menempati kamar paling ujung di dekat toilet. Dari tempatku berbaring, aku melihat kaki si ibu melangkah beriringan dengan anak itu menuju kamar mandi. Selanjutnya, terdengar suara orang muntah dari dalam sana.

Bangsal ini kembali hening. Sesekali hanya terdengar batuk. Si anak yang tadi menangis kini sudah tenang. Ibu dari anak yang menempati kamar tengah—yang letaknya persis di sampingku—mendengkur, sedangkan suaminya tidur nyenyak di lantai beralaskan tikar. Sialnya, aku masih belum bisa tidur. Aku lantas bangkit dan duduk di kursi besi di samping ranjang pasien. Kakakku tampak terlelap sambil mendekap Dino, anaknya. Bocah itu juga tampak nyenyak, mungkin karena pengaruh obat yang disuntikkan pada selang infus sekitar empat jam lalu.

Sebenarnya aku ingin kencing, tetapi aku tahan. Lebih baik kencing di bawah pohon sawo di luar sana daripada di toilet bangsal ini. Selain licin, aromanya bikin mau muntah. Aku masih tidak habis pikir kakakku mendapat ruangan seperti ini.

“Ruangannya gini amat,” kataku waktu pertama kali sampai di bangsal ini.

Ruangan ini berisi tiga ranjang pasien sempit yang hanya dibatasi lemari kecil, tanpa gorden. Sepreinya berwarna hijau pudar dilengkapi dengan selimut garis-garis hitam putih. Tidak ada televisi seperti ruangan pasien anak lainnya.

“Hus, jaga omonganmu, Lang. Daripada anak Mbak gak ketolong, dirawat di sini lebih baik. Memang kartu asuransi Mbak kelas bawah, jadi dapat kamar yang di sini.”

“Kenapa tidak pakai umum saja, Mbak?”

Mbak Rara menggeleng lemah sambil menatapku tanpa ekspresi, lalu segera meraih Dino ke dalam dekapannya saat bocah itu tiba-tiba menangis.

Bodoh, aku lupa bahwa suami Mbak Rara pergi setelah satu bulan pernikahan mereka. Lima bulan kemudian Mbak Rara melahirkan.

Saat itu aku yang membantu mengurus persalinan, mulai dari mengantarkannya ke rumah sakit sampai membayar sebagian biaya rawat inap. Ayah dan Ibu masih belum sepenuhnya mau berdamai dengan Mbak Rara setelah mereka merasa kecewa dengan perbuatan kakakku itu.

Aku menguap. Karena bosan, aku menyalakan data internet. Banyak pesan masuk dari satu orang: Sindy. Itu memuakkan. Mungkin seharusnya aku memblokir nomor perempuan itu. Toh, tak lama lagi kuliahku selesai. Aku bisa meninggalkan kota ini, menghilang darinya.

Tangis Dino mengagetkanku. Bocah itu mencoba menarik-narik selang infus dari tangannya. Mbak Rara menggendongnya, menenangkannya, tetapi bocah itu tetap meronta.

“Lang, tolong buatkan susu, ya.” Mbak Rara mengayun-ayunkan tubuh Dino.

Aku membuka lemari kecil di samping ranjang pasien, meraih termos dan sekotak susu bubuk. Kepalaku tiba-tiba gatal.

“Takarannya seperti biasa.”

Anak kecil di sebelahku terbangun. Ibunya yang tadi mendengkur pun tergagap. Ayahnya sigap bangun, membantu mengambilkan air putih.

Sedari awal sampai di tempat ini, hanya kakakku yang tidak pernah ditemani suaminya. Bahkan, tidak ada yang menjenguk selain aku.

“Panas lagi, ya?” tanya ibu itu.

Mbak Rara hanya menyahut singkat, “Iya.”

Aku menggoyang-goyang termos yang airnya tinggal sangat sedikit. Ah, sial, sepertinya tidak cukup.

“Saya ada air panas, Mas.” Ibu di kamar sebelahku berujar.

Anak Mbak Rara sudah tenang. Matanya terpejam di gendongan dengan dot yang tersumpal di mulutnya. Sesekali kepala Mbak Rara terangguk karena mengantuk. Dino akan menangis saat diletakkan kembali ke ranjang, jadi Mbak Rara memilih duduk sambil memangku bocah itu sambil sesekali mengayun-ayunnya.

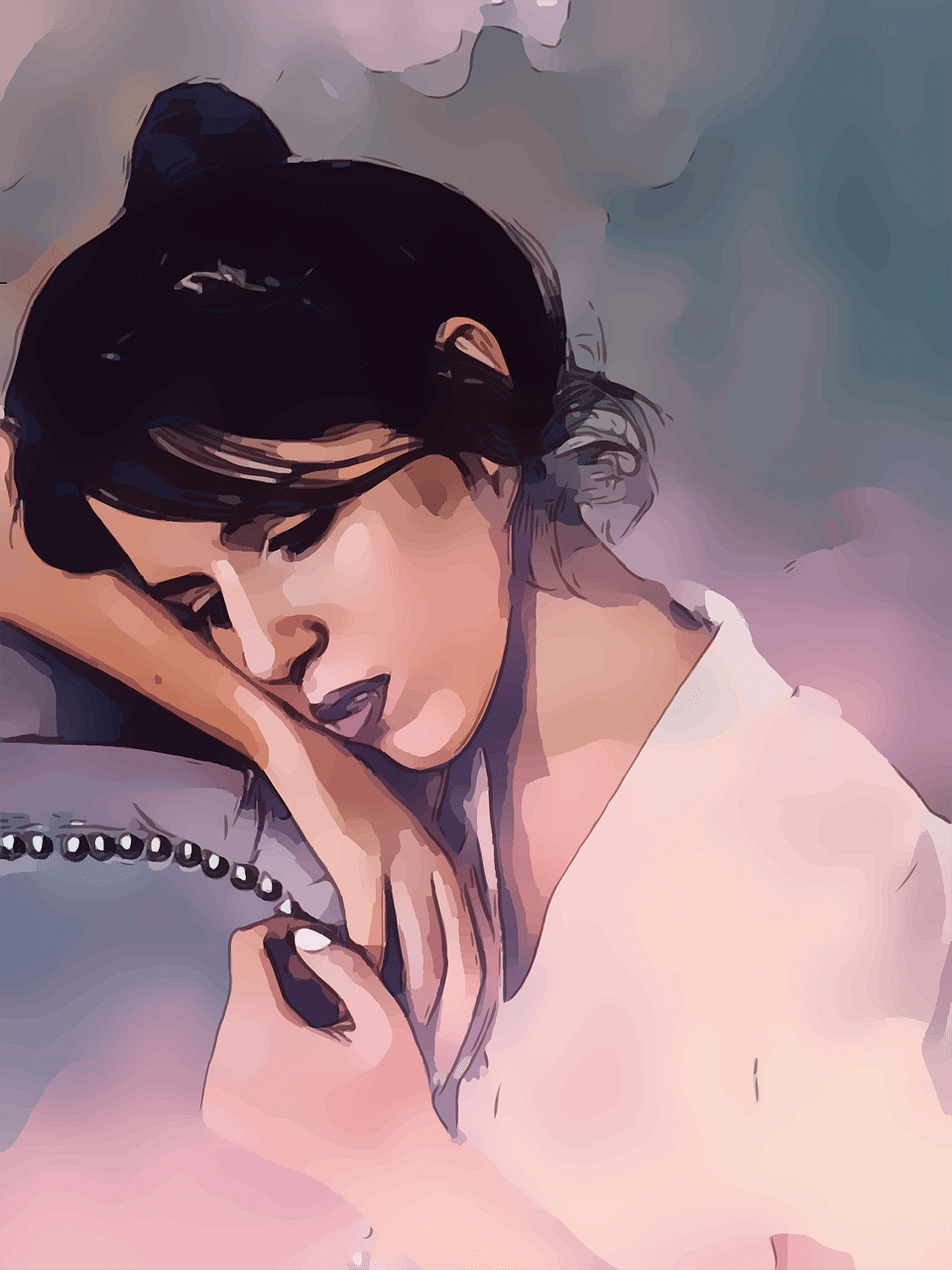

Aku seperti tak lagi mengenal Mbak Rara. Dia kurus sekali. Daster yang dia kenakan tampak kedodoran, nyaris seperti orang-orangan sawah. Tulang pipinya pun terlihat menonjol. Matanya yang cekung dilingkari warna kehitaman. Wajahnya tak pernah menunjukkan ekspresi apa pun, datar saja.

Dulu dia kesayangan Ayah dan Ibu. Semua keinginannya selalu terpenuhi. Sekarang aku benar-benar seperti melihat orang lain.

Waktu di ponsel menunjukkan angka 01.13. Aku membuka aplikasi perpesanan, lalu menatap nomor Sindy cukup lama.

Setelah berpikir, aku mulai mengetik sesuatu, lalu mengirimkan pesan itu kepada Sindy sebelum esok nanti dia kembali menelepon dan meminta pertanggungjawaban.

Send!(*)

Salatiga, 17 November 2022

Whed adalah nama pena dari seseorang yang lahir di bulan Maret. Hobinya membaca membuatnya ingin bisa menulis. Beberapa cerpennya sudah terbit dalam buku antologi.

Editor: Inu Yana

Sumber gambar: Pixabay

13 thoughts on “Dua Perempuan”