Oleh: Leeyaa

Beberapa kali angkutan kota mendekat, membunyikan klakson, berhenti sebentar, lalu pergi setelah salah satu dari kami menggeleng. Kami bertiga menyusuri Jalan Diponegoro dalam diam dan suasana sedih. Tidak ada percakapan. Mungkin kedua saudaraku sama denganku, kami sama-sama sibuk menata perasaan yang dua hari ini tak menentu.

Pagi ini, meski mengenakan seragam kami tidak menuju sekolah. Rok panjang yang kukenakan rasanya malah memperlambat perjalanan karena aku jadi sering tertinggal. Apalagi aku memang belum sebulan memutuskan berjilbab. Jadi, rok panjang abu-abu ini sedikit menggangguku. Beberapa kali kakak dan adikku berhenti atau berjalan lebih pelan untuk sekadar menunggu agar aku menjajari langkah mereka.

Kami berhenti sebentar di tepi jalan sambil menatap pagar tembok bercat hijau putih di seberang jalan. Tiga gedung besar menjulang dengan pelataran yang cukup luas. Ketakutan menyergapku, kebimbangan pun terlintas di mata kakak dan adikku. Lalu, sambil mengembuskan napas berat, aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini salah satu jalan yang harus dicoba.

Kakakku mengulurkan tangan memberi isyarat kepada kami untuk mengikutinya menyeberang. Sebenarnya, pagi ini tidak panas, tetapi keringat merembes di seragamku saat tiba di depan gerbang gedung militer itu.

Dari ruangan kecil di samping kanan gerbang, seorang lelaki berseragam muncul. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, mungkin hanya sejengkal di atas kakakku. Badannya kurus, tegap, dan membawa senjata laras panjang. Ia menatap kami dengan ekspresi heran. Mungkin belum pernah ada tiga orang anak sekolah—dua berseragam abu-abu dan satu berseragam merah putih—di depan gedung Korem.

“Ada perlu apa?” tanyanya tegas seraya mengernyitkan alis.

“Mau ketemu Danrem, Pak,” sahut kakakku dengan suara bergetar.

“Hari ini apel di kantor pusat. Beliau tidak ada.”

Kami bertiga saling tatap, seolah sebuah pertanyaan yang sama tengah melintas dalam benak. Bagaimana kami menyelamatkan Mama?

Usiaku masih belasan dan aku sama sekali tidak paham apa itu hukum, kepolisian, pengadilan, terlebih segala yang berhubungan dengan militer. Ketika sekarang harus berhadapan mereka dalam posisi pesakitan, aku sama sekali tidak tahu harus berbuat apa.

Sehari sebelum kami bertiga ke kantor Korem, aku melihat dan mendengar sendiri empat lelaki berbadan besar, satu orang berseragam polisi, yang lain berseragam militer. Salah satu lelaki berseragam militer yang berhidung besar dan berkumis tebal, membentak Mama dengan kata-kata yang terdengar sangat kasar. Sementara Mama hanya tertunduk menatap meja dengan bahu berguncang. Sesekali Mama menengadah, saat itulah kulihat air mata mengalir deras di pipinya.

“Kamu pikir kamu siapa? Berani menyakiti keluarga militer, Hah!” Kalimat bernada tinggi itu terlontar diikuti gebrakan keras di meja, hingga membuat Mama terlonjak.

Caci maki beraroma arogansi terus menderu di gendang telinga. Sementara aku hanya bisa berdiri di luar ruangan itu, merekam kejadian demi kejadian tanpa bisa berbuat apa-apa. Perutku teraduk-aduk melihat perlakuan mereka, tapi berusaha menahan agar tidak membuat suasana semakin runyam.

Setelah puas memuntahkan amarah, mereka pun pergi. Aku mendekati Mama yang masih tertunduk lalu mengelus punggungnya. Mama menatapku dengan mata merah, kemudian ia memelukku. Ruang reserse itu mendadak mencekam.

Tak lama setelah itu, seorang polisi mendekati kami dan memintaku menunggu di luar ruangan. Ia mengambil mesin ketik dan duduk di hadapan Mama. Ia menanyakan beberapa hal sambil mengetik. Dapat kulihat Mama sesekali mendongak dan menghapus air mata.

Pak Sri—ketua RT kami—diikuti kakakku masuk ke ruangan dan langsung duduk di sampingku. Ia mencondongkan badan memberi isyarat agar aku dan kakakku mendekat.

“Mala, Ikhsan, ini saran saja dari bapak, biar mamamu bisa cepat pulang atau minimal hukumannya diringankan. Gimana kalau kalian menemui atasan Pak Kundori? Minta maaf dan memohon pada beliau agar bisa meminta Pak Kundori mencabut laporannya. Kita bisa selesaikan ini dengan damai, tanpa perlu campur tangan polisi seperti ini.”

“Tapi, Pak! Mama, kan, nggak salah. Mama itu hanya—“

“Pak Sri tahu, yang bermasalah itu Menik, istrinya Kundori, tapi dalam hal ini mamamu tetap salah.”

Ucapan Pak Sri seperti menonjok perutku dan membuat emosiku meletup. Entah siapa yang mau disalahkan. Menik, Mama yang gegabah, atau justru aku sendiri yang bodoh sehingga tidak bisa mencegah semua ini terjadi.

“Siapa yang harus ditemui, Pak?” tanya kakakku.

“Kalau bisa Danrem,” kata Pak Sri.

“Kalau tidak, orang yang tadi dari sini. Kamu tahu, ‘kan? Yang kumisnya tebal. Pak Sri lihat dia baru keluar dari sini tadi,” lanjut Pak Sri sambil menatapku.

Lelaki arogan tadi? Perutku mendadak mual. Mengingat muka lelaki itu membuatku muak.

Setelah emosi kami diredakan dengan petuah-petuah ringan dari Pak Sri, kami sepakat akan pergi ke Korem bertiga setelah meminta izin dari sekolah. Akan tetapi ternyata sia-sia. Kami pulang dengan tangan hampa.

Dengan langkah gontai kami bertiga kembali memasuki gang perkampungan. Beberapa pasang mata menatap kami iba, ada juga yang mencuri pandang sambil berbisik.

Sekilas kulirik rumah yang menempel dengan dinding rumahku. Rumah memanjang bercat putih pudar itu tertutup rapat. Pintu, jendela, bahkan tirainya tertutup, tetapi lampu di dalam rumah menyala. Terdengar suara teriakan keras anak mereka. Aku yakin Menik dan anak-anaknya masih ada di dalam sana.

Menik, istri tentara berpangkat rendah. Menurut cerita, mereka menikah setelah perut Menik membesar. Setelah mempunyai lima orang anak, kehidupan mereka terseok-seok. Utang sana-sini, gali lubang tutup lubang, sehingga timbul rasa iba di hati Mama.

Saat itu, Mama berjualan pakaian batik yang diambil dari Solo. Mama memulai usahanya dengan mengkreditkan kain itu ke tetangga sekitar. Ketika Menik mengutarakan ingin ikut berjualan, Mama mengiakan. Akad kerja sama tak tertulis pun dimulai. Menik mengambil dagangan Mama lalu menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi.

Awalnya semua berjalan baik, sampai bulan ketiga saat dagangan Menik mulai menumpuk, tetapi tidak ada uang yang disetor kepada Mama. Ketika Mama menanyakan uang hasil penjualan, Menik menghindar. Ia mengutarakan berbagai alasan hingga Mama malas menagih. Bukannya sadar, perempuan itu malah semakin menjadi-jadi. Ia bertingkah seolah tidak punya tanggungan. Mama pun mulai gemas dan menagih kembali.

Merasa terancam, Menik melakukan serangan seolah Mama tengah menzaliminya, tidak mengerti keadaannya yang kesusahan, dan mulai memfitnah Mama di mana-mana.

Mama kembali diam dan mengikhlaskan, tetapi tampaknya sikap diam Mama justru menyulut ketidakpuasan Menik. Ia menyindir dengan kalimat pedas, sampai menceritakan hal buruk tentang Mama pada orang lain. Puncaknya saat Pak Kundori datang ke rumah untuk meminta keringanan utang istrinya. Aku tahu persis, sebab aku ada di sisi Mama saat itu. Esok harinya, Menik menyidir kalau Mama berusaha memikat suaminya.

Kalap dengan kata-kata tak senonoh yang Menik ucapkan, Mama mengambil cairan sambal sisa makan kami dan menyiramkannya ke muka Menik. Ia kaget, lalu membalas. Pertengkaran fisik pun tak terelakkan hingga Mama terpojok. Kebetulan ada parang di dekat tanaman yang tergeletak. Wanita yang melahirkanku itu pun menyerang menggunakan parang dan mengenai batok kepala Menik. Sebenarnya luka yang ditimbulkan tidaklah dalam, karena Menik sempat menghindar. Akan tetapi, karena gelap mata, Mama kembali menyiramkan cairan cabai yang tersisa dan mengenai luka di batok kepala Menik sehingga ia meraung kesakitan.

Aku memang tidak melihat langsung kejadian itu, tetapi aku mendengar mama menceritakannya di BAP kepolisian.

*

Gagal menghubungi Danrem, kami disarankan mencari pengacara. Sejujurnya, tidak banyak yang bisa dilakukan anak SMA, bukan? Ke mana harus mencari pengacara? Kami pun tidak tahu siapa yang bisa membantu.

Hingga hari kelima Mama berada di kepolisian. Kami mendapat kabar jika ada teman Mama yang berprofesi sebagai pengacara. Aku dan kakak pun mendatangi beliau. Setelah menjelaskan semuanya, Pak Hartoyo—pengacara itu—bersedia membantu dengan ikhlas, tanpa meminta bayaran.

Hari ketujuh, Mama dibebaskan dengan jaminan nama Pak Hartoyo, tetapi proses penyidikan dan pengadilan tetap berlangsung. Mama dinyatakan bersalah karena melakukan penyerangan fisik terlebih dulu, tetapi dengan hukuman percobaan, yang artinya tidak dimasukkan ke sel penjara. Mama hanya wajib lapor setiap minggu.

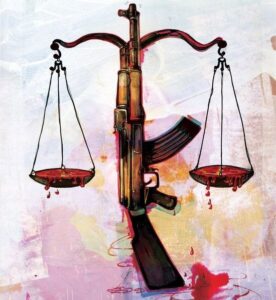

Menik memang bebas. Ia menang, dan kami memilih untuk tidak mengenalnya lagi. Mungkin bukan saat ini, mungkin nanti, mungkin bukan hukum dunia, mungkin hukum langit yang akan menjawab doa yang kami sujudkan.[*]

Salatiga, 25 Februari 2023

Leeya, perempuan yang bermimpi ingin menjadi penulis.

Editor : Syifa Aimbine

Gambar dari Pinterest

17 thoughts on “Tak Selamanya Berakhir Manis”