Nenek dan Kinangnya

Oleh : Widi Lestari

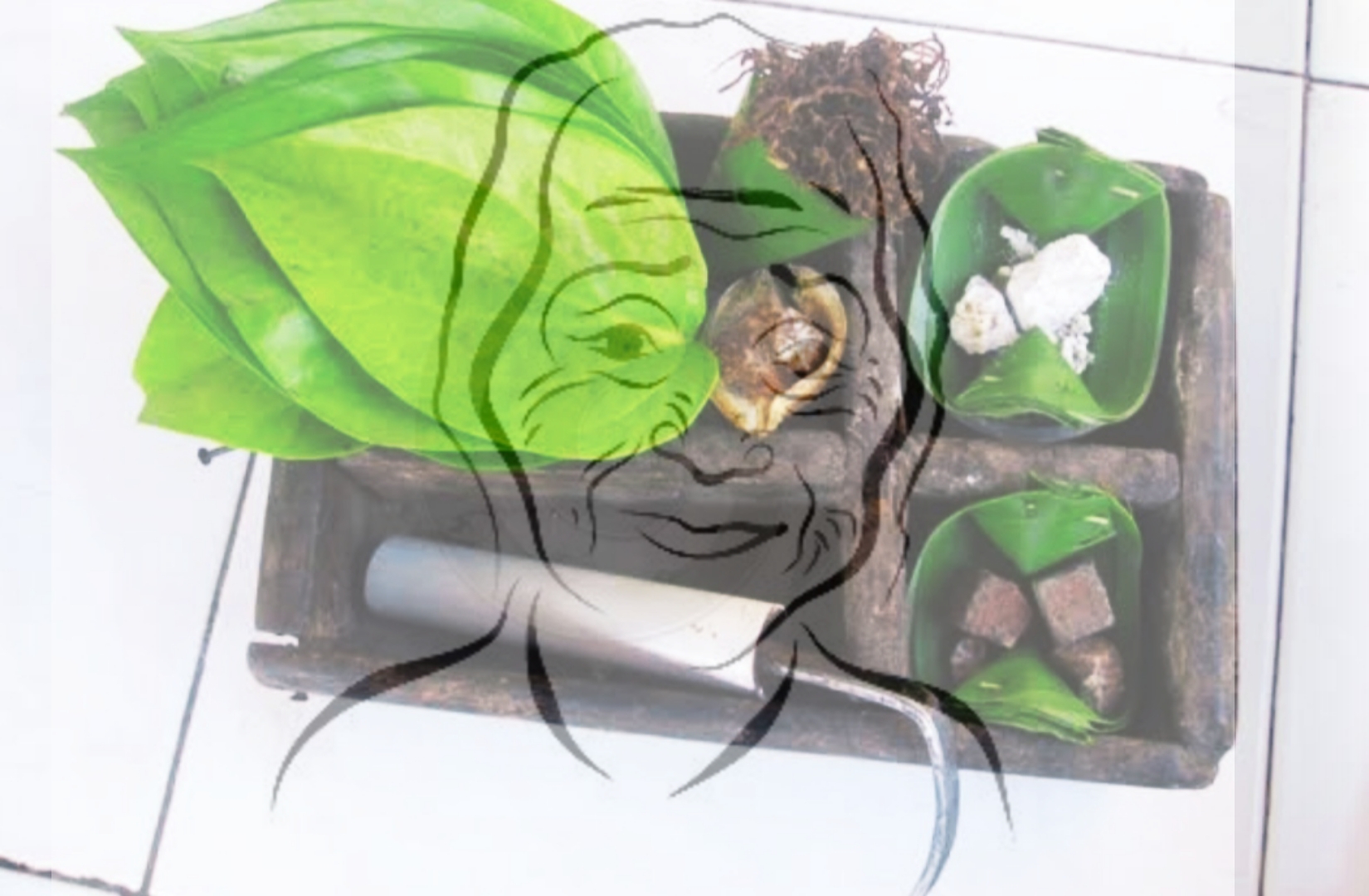

Di teras rumah berlantai semen, wanita berkulit keriput duduk selonjoran, wajahnya berubah antusias kalau ada orang lewat dan menyapa. Sementara tangannya sibuk menyiapkan bahan-bahan seperti sirih, kapur, pinang, dan gambir. Kemudian mengunyah pelan sekali. Tentu setelah minum segelas teh hangat dan sepotong roti yang ukurannya terlampau kecil.

“Tak ada yang enak kecuali kinang,” ujarnya setiap ditawari sarapan.

Aku hanya memandang heran dan memikirkan apa rasa daun sirih selain sepat? Apalagi warna merah seperti darah yang dihasilkan. Aku sih tidak ingin menginang nantinya. Mungkin bagiku menginang merupakan tradisi orang tua zaman dahulu.

Nenek memiliki lima anak, si sulung menetap di seberang pulau dan selalu menyempatkan pulang setiap tahun. Usaha dagangnya laris dan sukses di sana sehingga memilih menetap. Sementara keempat anaknya tinggal berdekatan. Sekarang Nenek tinggal sendiri, berkali-kali dibujuk agar ikut salah satu anaknya agar bisa dipantau 24 jam. Namun, selalu ditolak dengan alasan enggan meninggalkan rumah yang dibangun mendiang suaminya.

“Makan apa-apa tak enak,” keluh Nenek entah ke berapa ratus kali.

Awalnya anak-anaknya bergilir mengirim makanan, tetapi lama-lama merasa lelah sering diprotes. Soalnya sulit sekali memilih makanan yang disukai. Harus tanpa cabai, tidak suka beberapa macam sayuran. Kalau ada masakan yang diterima lidahnya nanti juga cepat bosan dan meminta makanan yang lain.

“Besok aku masakkan terong saja, masih suka enggak?” tawarku mengingat beberapa hari terakhir melihat terong di penggorengan.

Nenek menggeleng. “Bosan Sari, makan apa-apa tak ada rasanya.”

“Oh, gajian aku belikan daging sapi, ya?” tanyaku lagi.

“Daging pun sudah tak enak, lidahnya ini yang tak bisa rasain,” balasnya lagi sebagai pertanda sudah bosan makan daging sapi, padahal tidak sering juga makannya.

Kali ini aku tersenyum pasrah dan memutar otak mencari makanan yang mau diterima Nenek tanpa protes. Pemilihannya harus hati-hati, nanti kalau salah justru menimbulkan penyakit baru.

Anak-anaknya sudah mengeluh banyak sekali yang tidak bisa dimakan. Dimasakkan ini itu selalu bilang jadi diare, sakit perut, kembung, dan semua keluhan lain sampai anak-anaknya terkesan cuek.

Aku hanya menghela napas panjang, melirik ke arah Nenek yang masih konsisten mengunyah kinang, satu-satunya makanan yang menurutnya enak.

Sekarang aku ikut duduk berselonjor kaki di teras mumpung hari libur, jarak rumahku sangat dekat, tinggal melangkah sebentar. Seringkali aku tidur di rumah Nenek untuk menemaninya, takut kalau membutuhkan apa-apa.

Nenek mulai memijat kakinya yang keriput, mau berkali-kali dipanggilkan tukang pijat tetap mengeluh pegal-pegal. Bahkan, berangkat ke masjid yang letaknya sekitar sepuluh meter sudah tidak bisa. Paling-paling ke musala terdekat dan menolak diantar naik motor karena pernah terjatuh dahulu.

“Nunggu siang lama, dulu ke masjid bisa buat nylimur (mengalihkan perhatian), sekarang teman ngaji sudah banyak yang tidak ada, paling tinggal berapa.” Pandangannya masih ke kaki sambil terus memijitnya.

Maksudnya teman-teman yang usianya sama tuanya, teman generasi dahulu. Hanya tinggal beberapa orang dan nenek termasuk paling sehat daripada lainnya. Kecantikannya pun masih tersisa walau kulitnya keriput, pipinya kempot. Katanya dulu Nenek sangat cantik sewaktu masih muda.

“Biar aku yang pijat, Nek.” Aku memandang sedih, entah kenapa tiba-tiba membahas teman-temannya yang tiada.

“Tak usah, kamu sudah cape,” ujarnya selalu begitu, merasa merepotkan anak-anaknya. Bahkan yang membuat miris, Nenek menabung dari uang hasil jual kelapa, dari uang pemberian anaknya untuk biaya kematiannya kelak. Setiap mendengar, air mataku selalu mendesak keluar.

“Nenek masih sehat, makanya minum terus vitaminnya. Biar makin sehat,” ujarku tidak mau membahas hal yang bisa menimbulkan kesedihan.

Nenek tersenyum. Aktivitas menginang sudah selesai dan bibirnya selalu memerah.

“Udah tua dikasih obat apa saja, ya, begini. Sudah berkurang semua. Pendengaran tak jelas, memandang apa-apa juga tak jelas,” ucapnya dengan nada biasa, seakan-akan bukan masalah besar.

Aku menatap sendu, menyelami matanya yang menyimpan kesepian. Sering sekali mendengar cerita bangganya kepada anak-anak yang sudah sukses, padahal aku paham Nenek menginginkan perhatian lebih. Sering bilang berasa tidur ada dua anak perempuannya di samping, aku hanya tersenyum pahit.(*)

Bionarasi :

Widi Lestari, perempuan yang suka sekali sama hewan manis dan lucu yaitu kucing. Sekarang dia juga sedang belajar menulis.

Editor: Erlyna

5 thoughts on “Nenek dan Kinangnya”