Lelaki yang Aku Panggil Ayah

Lelaki yang aku anggap seorang ayah tidaklah sebagaimana ayah-ayah lainnya yang pernah aku lihat. Ia selalu berkata dengan lembut. Tidak pernah marah. Tidak pernah menghardik, apalagi memaki.

Ayah yang aku kenal, mampu membuat masakan yang lezat, bernyanyi dengan merdu, dan pandai membuat aku terhibur, bahkan ia mampu berdandan serupa wanita setiap sore menjelang malam. Padahal sebenarnya aku ingin ayah seperti ayah-ayah lainnya, yang mengajak anak lelakinya bermain layang-layang, memancing, atau bermain bulu tangkis. Kata ayah,” Ayah tidak bisa!” Ia menggeleng lemah dengan gerakan-gerakannya yang gemulai.

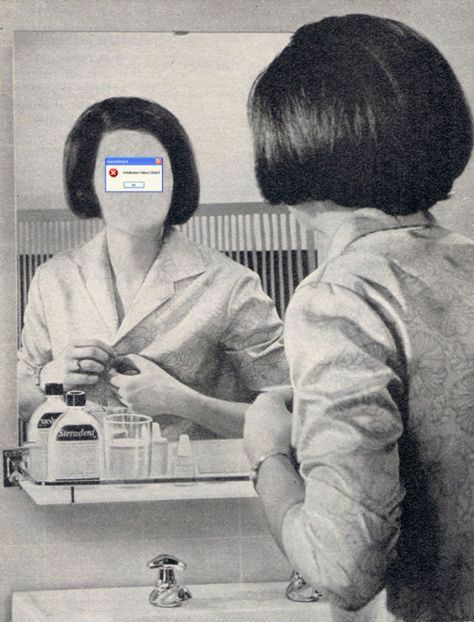

Memang betul katanya. Ia tidak bisa. Bagaimana mungkin ayahku menjadi seperti ayah-ayah yang lainnya, sebab ia lebih mirip seorang perempuan jika saja ia lupa membabat habis seluruh kumis, jenggot, hingga bulu-bulu kakinya. Namun pernah juga aku melihat ia menjadi seorang ayah yang sebenarnya, pada saat sekali ia patah hati. Ia diam selama berminggu-minggu lamanya. Tidak memedulikan penampilannya. Kumis dan jenggotnya tumbuh begitu lebat. Seperti bulu karpet.

Aku tidak heran atau bertanya-tanya dalam hati, mengapa ayah bisa terlihat seperti itu. Aku tidak berani, sebab di suatu hari, ayah pernah berkata, bahwa sesungguhnya aku bukanlah anaknya. Jadi aku tidak punya hak sama sekali untuk memarahinya. Sudah bagus ia mau merawatku, dan memberikan tempat tinggal sebagai tempat berteduh sehari-hari. Hanya satu pintanya kepadaku, “kalau ayah sudah tua, kamu yang merawatku ya, Nak!”

“Tentu saja, aku sayang Ayah. Ayah yang telah merawatku selama ini.”

Lalu ia memelukku erat, namun bukan dengan kehangatan seorang lelaki, melainkan dengan sentuhan dan kelembutan layaknya seorang perempuan.

**

Lelaki yang kusebut ayah itu sangat bertanggung-jawab. Ia selalu menyuruhku mengaji, salat, menemaniku belajar, dan membantu mengerjakan pe-er dari sekolah. Ia begitu telaten dan penuh kesabaran. Tentu saja aku menjadi salah satu murid terpandai di sekolah. Hanya satu yang membuat aku bimbang, itu terjadi saat kami mengambil buku rapor sekolah. Banyak orang yang menatap kami–maksudku tentu saja ia—dengan penuh rasa heran. Seorang ayah yang mengenakan baju wanita, dan bukannya mengenakan kemeja berikut celana panjang. Halaman sekolah mendadak heboh.

“Bagaimana Ibu memanggil wali muridmu?” bisik ibu guru.

“Panggil saja Ibu,” Aku mengucap pelan sambil tersenyum.

Namun di esok harinya terjadi sebuah kegaduhan. Aku menghajar habis-habisan beberapa teman sekolah yang menyebut ayahku “banci.” Wajahku penuh luka lebam dan berdarah. Tentu saja mereka mengalami hal yang serupa denganku. Bagiku ucapan mereka yang menyakitkan adalah sebuah penghinaan. Dan mereka harus membayarnya dengan merasakan kepalan tanganku yang keras.

Setelahnya, ayah malah memberikan aku sepotong nasehat, bukannya sebuah pembelaan. “Jangan menggunakan emosi, gunakan otak!”

**

Waktu terus berlalu dan kami berdua juga berubah. Aku tumbuh menjadi lelaki dewasa, ayah menjadi “banci” yang mapan. Aku lulus kuliah dan bekerja. Ia telah menjadi seorang pemilik salon kecantikan terkenal.

“Apa yang Ayah inginkan?” Aku bertanya kepada ayah setelah aku menerima gaji pertama.

“Aku ingin operasi ganti kelamin,” katanya sambil tersenyum.

“Aku tidak bercanda, Ayah!” Kali ini aku berkata tegas dan jujur, meski dalam hatiku tertawa geli ….

“Ayah cuma bercanda,” Ia tertawa renyah sambil menutupi bibirnya dengan tangan. Aku ingin kamu menikah, agar tugasku selesai.”

“Tapi aku ingin Ayah berjanji satu hal.”

“Apa itu?” Wajah ayah mendadak serius.

“Kelak jika aku menikah. Aku ingin ayah menjadi ayah yang sebenar-benarnya seorang Ayah. Paling tidak, bisakah ayah berpura-pura menjadi seorang lelaki yang maskulin. Meskipun berpura-pura dan hanya sehari. Sehari saja, Ayah. Usai acara akad nikah, Ayah bebas menjadi diri ayah yang sesungguhnya ….”

Ayah hanya diam, tidak menolak atau mengangguk tanda setuju. Beberapa detik yang penuh keheningan. Namun akhirnya ia menggenggam tanganku dengan kokoh. Baru kali ini aku merasakan seorang ayah yang sebenarnya, dari genggaman tangannya barusan.

**

Hari ini adalah hari yang terindah dalam hidupku. Hari yang paling bersejarah dalam perjalanan hidup dua insan dewasa. Di depan rumah seorang gadis, berdiri beberapa tenda biru yang terlihat megah nan mewah. Lantunan pembacaan Al Qur’an yang dibawakan seorang qori dengan syahdu, menambah khidmatnya suasana. Hari ini aku akan menikah.

“Kamu sudah siap? Pak penghulu sudah datang, lho.” Suara lembut seorang gadis mengagetkanku.

Aku menyeka air mata yang baru saja menitik di pipi.

“Iya. Sebentar lagi. Aku menyusul!” Aku mengambil napas, bersiap-siap menuju tempat akad nikah. Tapi kali ini tidak ada seorang ayah yang menemani sebagai saksi. Tidak ada janji yang perlu ditepati. Dua bulan yang lalu ayah telah meninggal dunia. Gaya hidupnya yang serampangan membuat ia terkena HIV. Ia tidak mampu bertahan. Anti-retroviral yang diminumnya setiap hari, ternyata tidak mampu mengalahkan infeksi yang menyerang kekebalan tubuhnya. Ayah menyerah.

Tetapi setidaknya, ayah tidak perlu lagi berpura-pura menjadi sesosok ayah yang maskulin dan jantan, meski cuma sehari. Tidak perlu. Aku tahu dan pernah merasakan ayahku yang sebenarnya Ayah. Dari caranya menggenggam tanganku dengan kokoh pada waktu itu. Dan dari kesabaran dan ketulusannya merawat, membesarkanku selama dua puluh tujuh tahun. Terima kasih Ayah.

Karna Jaya Tarigan. Seorang penulis yang tinggal di Kota Bekasi. Menulis adalah cara terbaik untuk mengubah dunia, begitu katanya.